2009年10月16日

戦後に実用化していた日本の電気自動車

新しいと思っていたものが、実は古かった、というお話。

ニュースで“日産が来年2010年にいよいよ純粋な電気自動車を販売開始する”ということを知り「ついに電気自動車の自時代が来たのだなぁ」と思っていた。

その後、WEBでの調べものついでに、ふと日産のWEBサイトに入り込んでみた。そこにはれまでの歴代自動車の数々。が、戦後にまでさかのぼったとき、ええっっと目を見開いてしまった。あれ?あれ?・・・と何度読み直しても、その内容は見間違いではなかった。

なんと戦後、米軍が進駐していた1940年代、。戦勝国によるガソリン統制によってガソリン輸入が禁じられていた日本では電気自動車が実用化され販売されたという驚愕の事実・・・

つづきはこちらClubNature+へ

2009年04月01日

ロッジテントと神社建築は同じルーツか

=ClubNature仮想調査室№14=

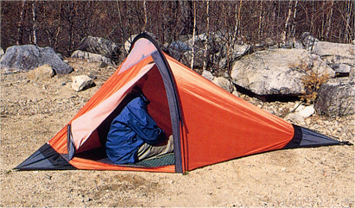

生物が時を重ねるごとに環境に応じて進化を遂げ多様な生態を見せるように、テントもまた用途や目的に応じて百花繚乱のごとき様相を呈している。

ボクの場合、ツェルトにはじまり無積雪および積雪期用それぞれのアルパイン・ドームテント、バックパッキング用テント、キャンプ用の快適テントなどがある。しかし今さらながら、積雪期用に外張り&内張りがオプションで用意されているアルパインドームテントがひとつとファミリーキャンプ用のテントがひとつ、それとシェルターがひとつあれば、それで充分に事足りると思った。

これはテントを買い揃える順序に要因があって、最初のアルパインドームは厳冬期を考えずに入手してしまったため、積雪用にファスナーを使用していないうえ外張りが装着できるモデルを買う羽目になってしまった。同じように、目先の嗜好で手に入れたテントが複数あって、それらを機能に見合った環境で使い倒しているかといえば、そうとも言えないという状況にため息がでてしまう。

本館はこちらClubNature+へ

2008年08月23日

究極のリゾート

=ClubNature仮想調査室№13=

手にした雑誌にこういう記事が掲載されていた。

「この贅沢な空間こそがリゾート・・・アルファトマム・・・」これを目にした次の瞬間、僕は乱暴に雑誌の頁を閉じて、ゴミ箱に放り込んでしまった。リゾートについて、僕は一握りの貧しいばかりの知見しか持ち合わせてはいないけれど、それでもこの記事を読んだ瞬間、どうにも浅はか極まりない記事内容にムカムカしてしまったのだ。

「リゾートの究極は温泉。温泉といえば箱根。箱根は宮ノ下の富士屋ホテル・・・」

僕らは普段なにげなく“リゾート”っていう言葉を使っているけれど、そもそもリゾートって何なのだろう。

避暑・避寒・保養のための土地(大辞林)

避暑・避寒・行楽などのための土地。保養地(大辞泉)

しかし英文でresortとは、上記同様の意味を持つ以外に、他力本願、助けを求めたり、何度も帰る場所・足しげく通うなどの意味を表す場合にも使われる。

つまり、何か外部からの助力を求めて足しげく通う、という本来の機能なり意味が隠されているのではないのか・・・と、ここまで考えたとき、はっと思った。避暑にしろ避寒にしろ、それは暑さ寒さから逃れるために助けを求める行為なのではないのか、と思ったからだった。さらには、避暑避寒など快適に過ごさせてくれる場所に繰り返し足しげく通う・・・つまり、こういうことが、やがて避暑避寒保養のための土地をリゾートと呼ぶようになったのではないのか、と直感したからだった。 続きを読む

2008年08月09日

チョークバック

=ClubNature仮想調査室=

(旅行中のため、記事予約設定による自動アップ)

前回、ファッションとしてアウトドアを楽しむのは自由、という記事をアップしました。登山をしていると、自分の経験値をベースにした視点でしか物事を見れなくなる、ということを思い知らされることが数々あります。

学習効果の弊害かもしれないですね。生きてゆく知識として、経験を蓄積するわけですが、それによって物の見方が固定してしまう、ということがあります。新しいアイデアや価値観は外部からもたらされる、というケースは多くて、たとえばチョークバッグ。

クライミングの際に、滑り止めのチョークを入れておくバッグなのですが、これを日常に使用するということは思いもよりませんでした。今では、クライマー以外の方が、ケータイなど小物入れとして、チョークバッグを愛用している姿はあたりまえになりました。万能蒸し器転じてフジツボSPとした、転用の視点ですね。

かくいう僕は、日常では、いまだにチョークバッグは使用していません。これは、あくまでもチョークを入れるものとしての経験則が刻まれてしまっているので、なかなか気軽に使う気にはなれません。僕にとっては・・・・たぶん、サーフボードをテーブル板として購入するようなものかもしれません(^^;;

あ!いま思いつきました!僕はこの中に蕎麦打ちの際にそば粉を入れるとか・・・釣りの際に撒き餌を入れる?だめだなぁ・・・キャンディーとか?ガムとか?子供だったらそれでいいけど、大人だし。だったらいつも紛失しそうになる車や家の鍵一式をここにチャリン・・・そうそう、プライベートでの名刺入れなんてどうでしょね(^^? え?退場?・・・・(((((;.; シクシク

ClubNatureメインはこちら

2008年08月05日

さざれ石

=ClubNature仮想調査室=

日本の国歌である「君が代は」の原型は『和漢朗詠集』あるいは、古今和歌集の読み人知らず、の歌と云われます。

“君が代は千代に八千代に細石(さざれいし)の巌となりて苔の生すまで”という歌詞ですが、子どもの頃近所の学校の先生をしている大人に疑問をぶつけたところ「石が育って大きくなるなんていうことはあり得ません。この歌詞は間違ってます」と言われたことがありました。

その後、中学、高校、大学と進学し、地質学の守屋教授はじめ、様々な先生と出会い師事し、今まで知らなかった興味深いことを教えられました。岩が風化し小石になり、砂になり・・・やがて、堆積し凝り固まって、岩となる・・・

その後、中学、高校、大学と進学し、地質学の守屋教授はじめ、様々な先生と出会い師事し、今まで知らなかった興味深いことを教えられました。岩が風化し小石になり、砂になり・・・やがて、堆積し凝り固まって、岩となる・・・これは岩石ができあがる仕組みのひとつですが、この途中段階の“さざれ石”がこの画像です。採取地点は石老山です。

堆積した砂や土、小石が固まり、長い長い年月の果てに大きな巌になる。そしてその巌にもやがて苔むすときがくる・・・君が代の歌詞は、よく読み含んでみると、とっても奥深い素晴らしい歌です(^^

ClubNatureメインはこちら

2008年07月24日

男体山雑記

=ClubNature仮想調査室=

江戸時代に描かれた男体山の表題は「日光山」となっています。じつは江戸当時まで一般的に日光山という呼び名で男体山、女峰山、太郎山の3つをひとまとめに呼んでいたようです。しかし、江戸の後期の享和元年(1801)5月3日の男体山の登山記録には、また別の名称が記されています。

山名は「黒髪山(くろかみやま)」。

登山したのは小野蘭山。彼の著した「遊毛記」に目を通すと“絶頂に古き矢の根、馬具、刀剣の類甚だ多し”と記されています。これを読んだだけでも、それまでの宗教登山としての男体山の姿が浮かび上がってくるようです。この黒髪山という名称は、なぜ黒髪なのか・・・ということがこれまでにも何度か議論されたようで、諸説あります。そのひとつは・・・

“山容が女性の髪を乱した如し”に見えるからというもの。これが現在有力視される定説なのですが、さて・・・

歴史をさかのぼれば、男体山は仏教伝来後の中世から補陀落山(ふだらくさん)として東国の人々の信仰を集めていた聖域であり、ここに浄土観が結びついた場所で、当然のことながら山岳修験も盛んだった山です。頂に最初に立ったのは、下野の山岳修験者であった勝道上人。山が好きな方であれば、おそらく聞いたことがある名前だと思います。上人は天応2年(782年)の3月に、二度の失敗の後、ついに雪深い男体山の頂を極めるに至りました。上人、48歳のときのことです。

さて、よくよく古地理、風土記などに目をとおせば・・・他の多くの山も複数の名称を持っていることに気付くでしょう。これは山が見えるそれぞれの地域ごとに山を呼び習わしてきたためなのでしょう。たとえば赤城山なども、黒髪山あるいは黒保根山とよばれたりしています。この呼び名の大元は、日本の水神(雷神)である闇淤加美神(くらおかみのかみ)にあります。赤城山が雲を呼び里に雨の恵みをもたらすということから、周囲の農民らがそう呼んで信仰していたからです。

こうした事例は、山だけに(笑)探せばほかにもまだまだ山ほど見つかります。

もちろん、これは川も同様です。複数の地域を流れる河川は、地域ごとに呼び名が変わるのが古くは当たり前です。ですが・・・唯一特異な川があるんです。それは“天竜川”。ここだけは、上流から下流まで、天竜という名称で古代より統一されています。源流である諏訪湖にはよっぽど強大な宗教的・政治的権威を持った統治国家があったことをうかがわせる事例ではないでしょうか。

さて、こうしたことから考えて・・・男体山の別名である”黒髪山”は乱れた女の髪などではなく、日光の里人らが恵みの雨をもたらす聖なる山である故に闇淤加美神(くらおかみのかみ)が転じて「黒髪山」と呼ばれるようになった、としたほうが釈然とします。これはclubNatureの意見です。ところで漢字は、明治時代までは、かなりいい加減で、音を当て字する風に使われるのが茶飯事です。文豪の夏目漱石ですら、たとえばサンマを秋刀魚と記さずに三馬などと音でつづっていたほどです。漢字は近世まで音が合っていれば、それでよし、だったんです。

僕はまだ男体山に登ったことはありません。現在は登山道が整備されているけれど、どうせなら厳冬期の3月の雪深い中を勝道上人の足跡を追って、その並々ならぬ苦労を多少でも偲んでみたい気もします。

◆関連記事◆

やっぱり気持ちいい【奥日光・菖蒲ヶ浜キャンプ場】

http://clubnature.naturum.ne.jp/e565502.html

ClubNatureメインはこちら

2008年06月21日

ブヨ対策とエジプト

=ClubNature仮想調査室=

ブヨって、足元もそうだけれど、なぜか顔の周囲に群れ飛んで、目に入ることも多い。動物の場合、ブヨは目じりを狙うので、習性として目に寄ってくるのかもしれない。このブヨは水のきれいな場所に生息するので、“ブヨが居る”ということは自然環境が温存されている証拠でもあるわけですが・・・しかし、うっとおしい。

そいうえばエジプトでも太古の昔からナイル川のブヨに悩まされていたようで、たとえば聖書の旧約の出エジプト記には、イスラエルの民をエジプトから連れ出すことを許可しないファラオとエジプトに対し、モーセは自分が信じる神が10の災厄を起こす、と預言するくだり。杖で地を叩いてチリをブヨに変えエジプトの民や家畜を苦しめる、というように・・・ブヨ(または旧約のモーセの信じる神)に関する恐ろしく嫌悪すら覚える記述を見ることができる。

聖書はさておいて、このようにエジプトではブヨは定期的に大量発生していたようで、対策のひとつが目の周囲を隈取りする、あの独特のメークアップ。化粧品である顔料の中にブヨ除けの薬草を練りこんであって、それで目の周囲を縁取ることでブヨが寄らなくなるのだとか。

ではどんな薬草が入っていたものか・・・ 続きを読む

2008年06月12日

バックパッキングとビビィバッグ

=CLUB NATURE仮想調査室 №8=

Mなキャンパーの方程式

Mなキャンパーの方程式

近年、ライトウェイト化の潮流で、よく耳にするようになったのが“ビビィバッグ(ビビィサック)”です。これは見たとおりのもので、シュラフカバーがそのままシェルターに変身したようなものです。有名アウトドアショップなどでも「もうテントは不要」などという文句とともに、このビビィをしきりにアピールして、それなりに売上もあげてはいるようです。が、これは元々ビバーク用ですので、テントとは根本的に異なります(^^;;

僕が、新しいもの好きの山仲間からこれを借り受けて使用したのは、たったの2度。最初は、新島々から島々谷をたどって徳本峠を越え上高地入りしてウェストン祭に参加する際に、まだ雪の残る谷で、雪に風除けの浅い穴を掘ってそこに寝た時。2回目は北アの縦走の際。そして、北アの縦走での散々な体験を最後に使用するのが嫌になり、使用しなくなってしまいました。

ビビィは、軽くて、自然との一体感も味わえる最高の道具として、アメリカのバックパッカーの間ではわりとメジャーなシェルターですが、これを体験した僕個人の意見としては、日本にはあまり適さないのでは・・・ということです。日本の気候は北米と違って、雨が多く、登山では日に何度も、あるいは午後になると雨に降られたりすることが茶飯事です。北アの縦走の際もそうでした。

まず、夜半から雨になり、ビビィだけで寝ていたため出るに出られず、雨具をどれだけスピーディに着込むか・・・など悶々と考え続け・・・結局、外に飛び出して、横のザックから雨具を取り出し着込む間に、びしょぬれ(笑)。この日、雨天行動で目的のテント場に到着してツェルトを設営し、その中でビビィに入りました。であれば、わざわざビビィでなくとも、シュラフにシュラフカバーのほうがはるかに軽量だし、快適です。それに問題は雨天の調理。ビバークであれば調理は視野に入れずにOKですが・・・

僕個人の意見としてですが、日本の登山では、ビビィよりも、むしろICIゴア・ライトのような軽量・シングルウォールテントのほうがはるかに快適だし、さらには、ゴアを使用していないダブルウォール・・・つまりフライ方式の軽量テントのほうが前室もあり、雨天時の快適度はさらにアップします。ですので、僕は、よっぽどの目的意識がなければ、軽量なフライ方式の山岳テントを使用します。ただし、テントの代用としてではなく、ビバーク用として割り切ればビビィは重宝します。

ではテント目的としてビビィは使えないのか・・・といえば、これはNOで、雨の多い日本の場合ビビィ単体ではなくタープなどとの組み合わせがベストだと個人的に思っています。たとえば、HEX3やシャングリラなどの超軽量シェルターなど、まさにビビィの相棒にピッタリです。シェルターであるHEX3(NESTなし)のみをを設営し、その中の地面にビビィで寝る。ものすごく軽量で機能的だし、風雨・雪にも快適だし・・・これこそ軽量なHEX3(シャングリラ)などのシェルターとしての機能を如何なく発揮できる理想のスタイルのように思います。

シェルターと組み合わせて、登山ではなくバックパッキング用途に・・・そう考えると、キャンプの際はシェルター+キャンプベッド、バックパッキングの際はシェルター+ビビィで、ということになり、NESTも不要になりますし。ゴーライトはシェルターだけであれば海外通販で199ドル前後。ビビィも手ごろな価格ですし、けっこうイケるかもしれませんね。

もちろん、晴れていれば、ビビィの口を開け星を眺めながら(メッシュ付きビビィの場合)寝る一夜は、開放感が抜群で、野宿してるんだなぁ、という気分も満点。ものすごく気持ちいい。HEX3+ビビィなんて・・・もしかしたら、僕はM(マゾ)系キャンパーなのかもしれないなぁ、と思う今日この頃(^^;;

【参考:こんな改良型ビビィもあります】

ARAI TENT(アライテント) ビビィーシェルター

従来型のビビィザックの使いづらい点を改良した新しい「ビビィシェルター」。高さ確保で中に座れたり、荷物も入れられたり、重量も750gでテントよりも軽く、ツェルトよりも設営しやすい、とされています・・・なんだかよさそうです。たぶん、稜線の突風にも強そうです。緊急時用のツェルトをこれから買うのであれば、これを視野に入れてもいいかもしれませんね。フレームを使用しないでも機能しそうですし。

残念ながら、上記のビビィシェルターはナチュラムでは扱ってないようです。

アライテント シングルツェルト

キャンプでは不要かもしれませんが、バックパッキングの際に重宝するのがビバークグッズ。ビビィとかツェルトとか。値段も安いし、超軽量でかさばらない。もしもバックパッキングするのであれば、テントの破損やビバークなど万が一に備えて準備しておいてもいいかもしれません。280グラムです。

ClubNatureメインはこちら

2008年06月10日

楽器になった自転車

まさかこんな進化をとげるなんて・・・自転車がとうとう楽器になってしまった。このモデルはJosephKim氏がデザイン。ハンドルバーにジェット機の翼の下にあるような2つの空気取り入れ口を持ち、風を切って走ると後方に・・・つまりペダルを踏む本人側にフルートあるいはオカリナのような柔らかい音が聞こえる、というコンセプト・・・

続きを読む

2008年04月10日

キャンプをすると長生きする、という仮説

=CLUB NATURE仮想調査室 №6=

ここのところ気圧が低いせいか、毎日眠くてしかたありません。

絶好調のときは朝6時には自然に目が覚めて、さくさくとトレーニングウェアに着替えジョギングへ。ところが曇りや雨が近づくと寝起きは7時過ぎになてしまいます。僕は今までのケースを仔細に分析したところ、寝起きが悪くなるのは8割以上が雨や台風のとき。

つまり、気圧が低いときほど寝起きが悪くなる、という結果でした・・・しかしキャンプだとどんなに天気が悪くても日の出を待たずしてパッと起き、気分も爽快。キャンプに行くと心も身体も元気になって長生きするのではないか、なんて仮説たててみました・・・ 続きを読む

2008年03月13日

冒険型キャンパーは、右脳型?

=CLUB NATURE仮想調査室 №5=

今日はネットサーフィンの日でした。そこで見つけた面白いものをご紹介しちゃいます。知っている方もすでにたくさん居るとは思いますが・・・

それは、The Daily Telegraphに掲載されていた“The Right Brain vs Left Brain”という面白い記事です。

その名も“右脳vs左脳”の識別テストです。 続きを読む

2008年02月09日

名湯と黄金の里のガーゴイル

=CLUB NATURE仮想調査室 №4=

今回は山梨にある陰陽師・安陪清明の死んだ山“セイメイバン”の記事のときに出てきた真木温泉について記事にします。場所は同じく山梨。“真木温泉”とかいて“まぎおんせん”・・・かなり秘教というか呪術的においのする名称です。そして、そこには非常に興味深いものがありますので、それにズームイン!

こんな言伝えが残っています・・・

いにしえより美しき山峡真木の里は名湯と黄金の里として知られて居る。その地層は戦国期に武田信玄公が甲斐の金塊を産出した金脈に連なり---略---突然此の地に雪を溶かしてゆらゆらと暖気が立ち昇った----略---単純硫黄泉の名湯なり・・・云々

つまり真木温泉とは自然湧出した硫黄冷鉱泉。この温泉で出会ったものが今回の主題です・・・ 続きを読む

2007年12月30日

キャンプコーヒーをスタバからドトールに変更

=CLUB NATURE仮想調査室 №3=

面白いレポートを発見してしまいました。

アメリカでのコーヒーの目隠し試飲テストの結果です。"Consumer Reports Magazine"という、アメリカの消費者レポートマガジンが行った、有名どころのコーヒーを味覚テストのトレーニングを積んだ被験者をテスターとして飲んでもらい評価させる、というテストです。

これを読んで、実に驚くべき結果が出されていました・・・ 続きを読む

2007年08月29日

アルプス一万尺、小槍の上・・・の謎を解く

=CLUB NATURE仮想調査室 №2=

昔から歌われているものにタイトルのような・・・

♪アルプス一万尺 小槍の上で アルペン踊りを踊りましょ♪・・・なんていうのがありますが、これ、よくよく歌詞を眺めてみるとよくわかりません。

アルプス一万尺とは?

小槍の上で踊るアルペン踊りとは?

じつに難解、謎が多い歌です・・・ 続きを読む

2007年07月03日

「キャンドルパワー」と「ホタル」と「殴られ」の相対数値

=仮想調査室 №1:キャンドルナイトに捧ぐ=

「PEAK1 LANTERN 229」の記事で、229の照明度が125キャンドルパワー(90W)であるというスペックを書きましたが、ふと考えると、どうしても納得できません。

明るさの単位の“キャンドルパワー(CP)”は、もともと日本では“燭”で表記されていました。現在ではCP(キャンドルパワー)です。これは、そのものずばりで、ロウソク1本分の明るさを1cpとした基準です。

これは国際単位として物理などの教科書に掲載されている光度の単位のカンデラ(Cd)と同じもの。カンデラとはラテン語でロウソクを指します。英語の語源のラテン語からすでに使われているわけですね。

でも、どうしても実感として納得できない・・・ 続きを読む